《Attention is all you need》论文解读

前言

本文章有一个通俗版本,请看Transformer 学习笔记

一、概述

在 Transformer 框架诞生之前,人们主要通过 CNN 和 RNN(相比于前者,这个被应用得更多一点) 来作为序列转导模型来对诸如自然语言等序列化的数据进行序列转导处理。这些当时主流模型具有以下特征:

- 基于 RNN / CNN

- 使用编码器-解码器的结构

- 使用注意力机制增强表现

Transformer 创新点在于它完全摒弃了 RNN / CNN,同时完全基于注意力机制,但是它仍然在使用编码器-解码器的架构。通过以上的这些改进,使 Transformer 模型获得更好的表现的同时,并行计算的优势也极大的加快了模型训练的速度(当然,相比 RNN 推理速度是下降了的)。

序列转导模型指的使处理序列数据的模型。序列数据,即具有顺序关系的数据,每个元素的顺序对于数据的整体含义非常重要。

典型的序列转导任务有:文本翻译、文本生成、语音转文字等。

二、前备知识

1. FNN(Feedforward Neural Network) 前馈神经网络

前馈神经网络由于它的输入层的长度是固定的,虽然可以通过平均或者拼接词嵌入来输入输入层,但是这样会导致序列信息的丧失,因此不太适合用在序列转导任务上。

2. RNN(Recurrent Neural Network) 循环神经网络

相比于前面 FNN,它解决了以下问题:

- 能够建模词序:RNN 是按照时间顺序(token 顺序)逐个输入处理的

- 能够建模上下文依赖:RNN 是逐个喂入词语的,并且会有“记忆”机制

- 支持不定长度的输入:不再需要 FNN 那种固定长度的输入格式;

但是,由于循环的不断延长,它会导致以前输入的信息逐渐丢失。同时,RNN 只适合用来处理输入和输出长度一致的序列。

3. Encoder-decoder 编码器-解码器结构

让两个 RNN 单独处理输入和输出,输入的部分就是编码器,它会产生一个上下文向量,涵盖了整个输入文本的语义信息。解码器对上下文向量进行解码,将其转化为目标的输出。

4. Attention Mechanism 注意力机制

注意力机制解决的问题:

- 解决模型处理长序列时的“遗忘”问题:随着序列长度的增长,远距离依赖信息在传递过程中易被稀释,导致模型对长距离依赖关系的建模能力减弱。

- 解决不同时间步输入对当前时刻输出的“重要性”问题:所有时间步的输入在计算当前时刻输出时被同等对待,忽略了不同时间步对当前时刻输出的重要性可能存在的差异。

其实讲到这里,你会发现很多在序列转导任务的问题都已经被解决了。但是还有一个问题始终困扰着人们,那就是并行化计算的问题。由于 RNN 下一次生成的结果会依赖于上一次计算的结果,所以导致运算效率较低,因此论文中完全抛弃了 RNN 的架构。

三、Transformer 架构解析

为了解决并行计算的问题,有科学家提出使用 CNN 来替代 RNN 进行模型转导任务,但是这样做又将之前的 RNN 的记忆力下降的问题重新引回来了。在这种情况下,论文大胆提出 Transformer 架构——完全基于注意力机制。

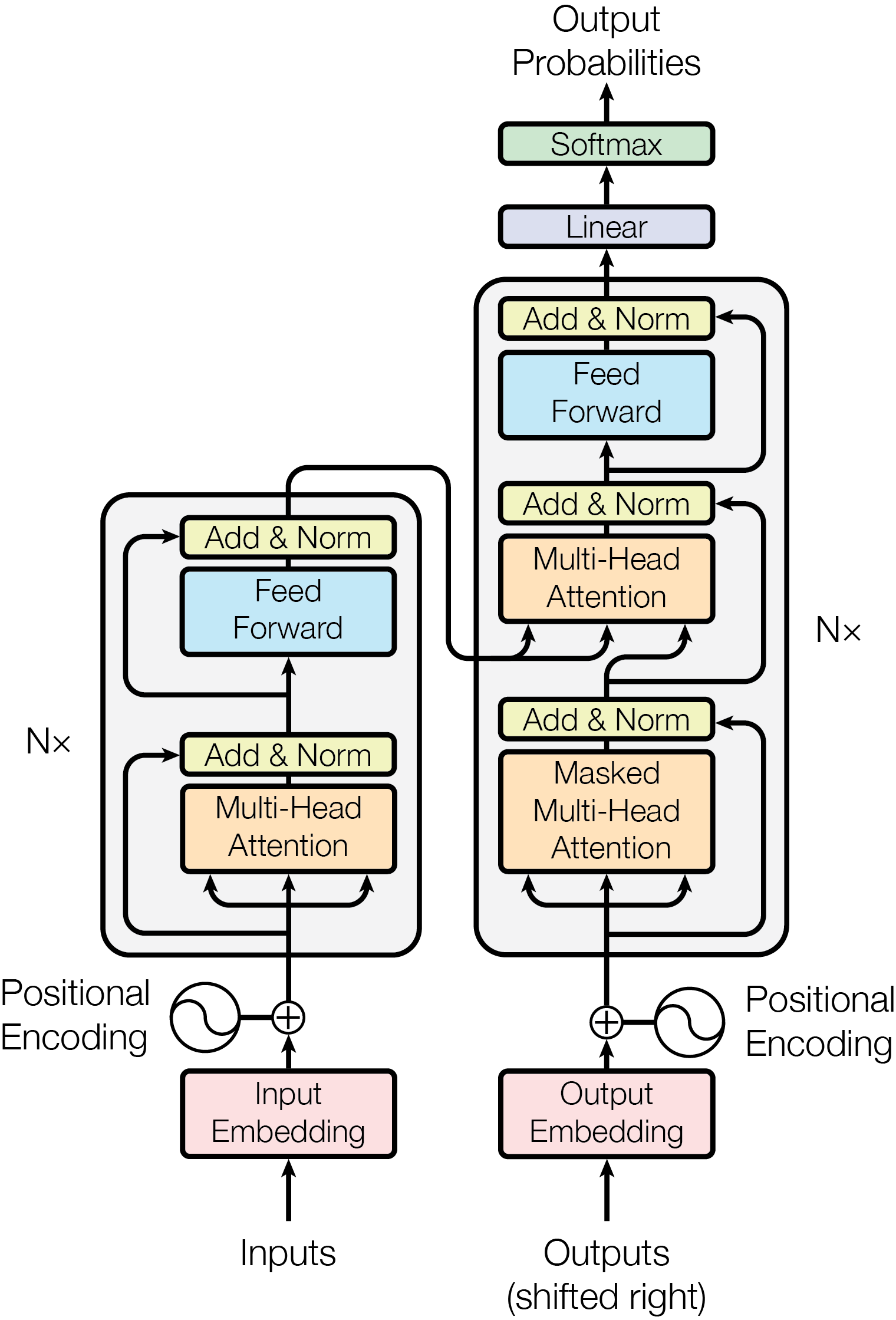

架构解读:

架构详解图 此图片是svg矢量图,直接展示影响网站性能,所以请右键查看高清无损图片。

四、模型细节

上面的架构详解图已经对于模型整体的架构有了一个完善的介绍了,接下来主要是一些细节的地方的讲解。

1. 兼容性函数(compatibility function)

在注意力机制的语境中,这句话里的 “兼容性函数(compatibility function)” 可以理解为衡量 “查询(Query)” 与 “键(Key)” 之间关联强度的计算方式,其核心作用是为每个 “键 - 值对” 生成一个 “匹配分数”,最终用于确定 “值(Value)” 的加权权重。

具体理解:

- 本质:相似度计算工具

兼容性函数本质上是一种相似度度量方法,它接收两个向量 —— 查询(Q)和某个键(K),输出一个标量(数值),这个数值越大,表示 Q 和 K 的 “兼容性” 越高(即关联越紧密)。

例如:在机器翻译中,若 “查询” 是目标语言的某个词向量,“键” 是源语言的各个词向量,兼容性函数就会计算目标词与每个源词的关联强度(比如 “苹果” 作为查询时,与源语言中 “apple” 的兼容性会高于与 “book” 的兼容性)。

- 常见实现方式

兼容性函数的具体计算方式有多种,常见的包括:

- 点积(Dot Product):直接计算 Q 和 K 的内积(),是 Transformer 中使用的 “缩放点积注意力” 的基础;

- 加性函数(Additive Function):通过线性变换将 Q 和 K 映射到同一空间后相加,再经过非线性激活(如 );

- 余弦相似度:归一化后的向量夹角余弦值,专注于方向而非量级的匹配;

- 带参数的线性变换:如通过一个小型神经网络学习 Q 和 K 的匹配模式。

- 与注意力权重的关系

兼容性函数的输出(每个 Q 与 K 的匹配分数)并非直接作为权重,而是需要经过softmax 归一化处理,转化为总和为 1 的权重分布。例如:

- 假设兼容性函数计算出 3 个键的分数为 [3, 1, 2];

- 经 softmax 后得到权重 [0.66, 0.09, 0.25];

- 最终输出是这 3 个键对应的值(V1, V2, V3)的加权和:0.66×V1 + 0.09×V2 + 0.25×V3。

2. 共享参数

1) 自注意力(Self-Attention):完全共享

自注意力的核心是 “输入序列对自身建模关联”,因此:

-

提取 的转换矩阵和提取 的转换矩阵,均是基于同一输入矩阵学习的独立参数,但二者针对 “输入→K” 和 “输入→Q” 的映射任务各自优化();

-

所谓 “从上下文矩阵提取 /”,本质是 “输入经/转换后形成上下文 / 矩阵”——转换矩阵本身就是连接输入与上下文的唯一参数,不存在 “两个不同转换矩阵”,自然不存在 “是否共享” 的问题(自身与自身必然共享)。

2) 交叉注意力(Cross-Attention):源 - 目标不共享,内部绑定

在 Decoder 的交叉注意力模块(如机器翻译中 Decoder 关注 Encoder 输出)中:

-

Q 的转换矩阵:基于 Decoder 自身的输入(前一层隐藏态)学习,记为;

-

K 的转换矩阵:基于 Encoder 的输出(上下文矩阵)学习,记为;

-

此时 “Decoder 输入→Q” 与 “Encoder 上下文→K” 的转换矩阵不共享(因数据源和任务不同),但各自内部仍遵循 “转换矩阵与输入强绑定” 的规则 ——就是 Encoder 侧从输入到 K 的唯一转换矩阵,是 Decoder 侧从输入到 Q 的唯一转换矩阵。

效率优化变体中的特殊情况:

随着模型规模扩大,为平衡效率与性能,出现了参数共享的变体设计,但核心逻辑仍是 “绑定输入与转换矩阵”:

3) 多头注意力(MHA):头内独立,头间不共享

标准多头注意力中:

-

输入矩阵先经(维度)转换为 矩阵,再拆分为个独立的头级 向量;

-

每个头的 向量本质是中对应子矩阵的映射结果,不同头的 / 转换子矩阵不共享(保证头间特征多样性),但每个头的转换子矩阵仍与输入强绑定(无额外上下文提取矩阵)。

4) 多查询注意力(MQA):KV 全局共享,Q 独立

为减少 KV 缓存内存开销,MQA 设计为:

-

保持多头独立:输入经()转换,拆分为多个头;

-

/ 全局共享:所有头共享一组/(维度),输入经该矩阵转换后广播到所有头;

-

此处仍是 “输入→K” 的唯一转换矩阵,共享的是 “头间参数”,而非 “输入与上下文的转换矩阵”—— 本质是参数复用,而非额外矩阵。

5) 分组查询注意力(GQA):KV 分组共享

介于 MHA 与 MQA 之间的折中方案:

-

输入经()转换为 矩阵,按组分配给多个 头;

-

每组 头共享同一组子矩阵,但本身仍是输入到 的唯一转换矩阵,无额外上下文提取参数。

6) 关键结论与对比

| 注意力类型 | 转换矩阵与输入的关系 | 参数共享情况 | 典型场景 |

|---|---|---|---|

| 标准自注意力 | 转换矩阵是输入到 K/Q 的唯一桥梁 | 完全共享(同一矩阵连接输入与上下文) | Encoder 层、Decoder 自注意力 |

| 交叉注意力 | 源 / 目标侧转换矩阵各自绑定输入 | 源 - 目标不共享,各自内部共享 | Decoder-Encoder 交互 |

| MQA(效率优化) | K/V 转换矩阵绑定输入 | 所有头共享同一/,Q 独立 | 高并发推理、边缘部署 |

| GQA(平衡方案) | K/V 转换矩阵绑定输入 | 同组头共享/子矩阵 | 通用大模型 |

五、训练细节

1. 优化器

论文采用 Adam 优化器,参数设置为 、、。训练过程中,学习率按照以下公式动态调整:

该公式表示:在初始的 训练步骤内,学习率呈线性增长;之后,学习率与步骤数的平方根成反比衰减。其中, 设置为 4000。

2. 正则化

训练过程中,我们采用了三种正则化方法:

-

残差丢弃:在每个子层的输出结果上应用 dropout,随后再与子层输入相加并进行归一化。此外,在编码器和解码器的嵌入层与位置编码的求和结果上也应用了 dropout。基础模型的丢弃率设置为 0.1。

-

标签平滑:训练时采用标签平滑技术,平滑参数 。这一操作会提高模型的困惑度(Perplexity),因为模型的预测会变得更不确定,但能够提升模型的准确率和 BLEU 分数。

六、总结

《Attention is all you need》论文以序列转导任务的主流方案(RNN/CNN+注意力)为出发点,指出它们受限于串行计算和长距离依赖问题,随后引出 Transformer 架构完全摒弃循环与卷积,仅依赖多头自注意力与编码器 - 解码器结构来实现高效并行建模。

文章先补充 FNN、RNN、编码器-解码器以及注意力机制等基础概念,强调注意力在保留序列信息、衡量 Query-Key 关联中的作用,并详细解释兼容性函数的多种实现及 softmax 归一化带来的权重分布。围绕 Transformer 的细节,作者讲解了从自注意力、交叉注意力到多头/多查询/分组查询等变体讨论参数共享策略及其效率权衡。训练部分则介绍 Adam 优化器配合 warmup 策略的学习率调度,同时说明残差 dropout 与标签平滑等正则化手段如何提升泛化与 BLEU 表现。整体文章结构循序渐进,让读者既理解 Transformer 抛弃 RNN/CNN 的原因,也掌握其核心机制和训练技巧。